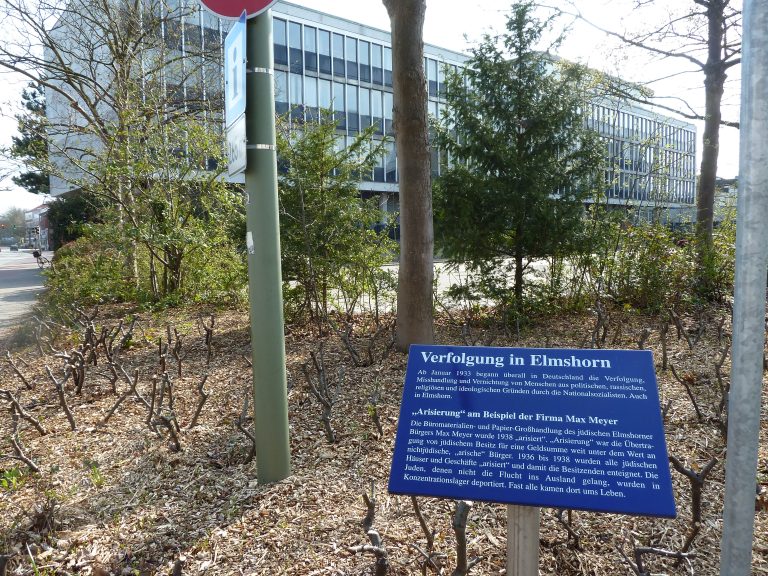

Die Hinweistafel „Verfolgung in Elmshorn“ am Rathaus weist auf die „Arisierung“ Elmshorner Geschäfte und Unternehmen durch den NS-Staat hin.

Ab Januar 1933 begann überall die Verfolgung, Misshandlung und Vernichtung von Menschen aus politischen, rassischen, religiösen und ideologischen Gründen durch den NS-Staat. Auch in Elmshorn.

Die Büromaterialien- und Papier-Großhandlung des jüdischen Elmshorner Bürgers Max Meyer wurde 1938 „arisiert“. „Arisierung“ war die „Übertragung“ von jüdischem Besitz für eine Geldsumme weit unter dem Wert an nichtjüdische, „arische“ Bürger. 1936 bis 1938 wurden alle jüdischen Häuser und Geschäfte „arisiert“ und damit die Besitzenden enteignet. Die Juden, denen nicht die Flucht ins Ausland gelang, wurden in Konzentrationslager deportiert. Fast alle kamen dort ums Leben.

Im Folgenden wird der Druck durch gegenseitige Denunziation und mittels eines NSDAP-Parteiausschlussverfahrens bei der Diskriminierung jüdischer Geschäftsleute, hier die Firma Max Meyer, geschildert.

Der Boykott vom 1. April 1933 bildete den Auftakt der Nationalsozialisten gegen die jüdischen Geschäftsleute. Über den Verlauf dieses Tages berichten die Elmshorner Nachrichten: „Der Abwehrkampf gegen die Greuelhetze in Elmshorn. ´Keinen Pfennig für die Juden!´. Schon von 8 Uhr sah man Streifen der SA und SS in der Stadt. Um 10 Uhr standen die Posten der SS vor den jüdischen Geschäften. An den Schaufenstern prangten gelbe Zettel mit der Aufschrift ´Jude´. In Elmshorn wurden folgende Geschäfte von dem Boykott betroffen: Produktion mit ihren sämtlichen Geschäftsstellen, Irma Rosenberg, Königstraße, Max Meyer, Schulstraße, und die ´Epa´… Die Leitung der Säuberungsaktion hatte der kommissarische Bürgermeister Herr Rechtsanwalt Spieler. – Auch das Abwehrkommitee gegen jüdische Greuel- und Boykotthetze unter der Führung des SS-Führers Herrn W-. Grezesch fuhr zur Kontrolle mit einem Auto die Straßen ab.“[1]

Der Magistrat der Stadt Elmshorn beschloß drei Wochen später, am 19. April 1933, Aufträge der Stadt in Zukunft nur noch an solche Firmen zu vergeben, die ihren „Bedarf nicht durch jüdische oder marxistische Firmen deckten“. Die Geschäftsleute hatten sich hierzu schriftlich zu verpflichten. [2]

Seit 1935 wurde die Ausschaltung der Menschen jüdischen Glaubens aus dem Wirtschaftsleben stärker vorangetrieben. Obwohl in Elmshorn überall Schilder mit Aufschriften wie „Deutsches Geschäft“ oder „Kauft nicht bei Juden“ und auch ein Stürmerkasten Ecke Marktstraße/Flamweg[3] aufgestellt waren, wurden diese nicht in dem Maße beachtet, wie es sich die Nazis wünschten. In den „Politischen Lageberichten“ der Kieler Staatspolizeistelle für den Regierungsbezirk Schleswig, die für ganz Schleswig-Holstein galten, klagte diese über die „Unbelehrbarkeit der christlichen Bevölkerung, nicht beim Juden zu kaufen.“[4]

Diese Klage war denn auch am 18. April 1935 bei einem Appell der NS-Formationen anläßlich des 10. Jahrestages der braunen Bewegung in Elmshorn auf dem Versammlungsplatz der Adolf-Hitler-Schule von Ortsgruppenleiter Mohr zu hören: Es sei beschämend, dass Leute die das Braunhemd trügen, Juden in ihren Betrieben beschäftigten. Und er drohte solchen SA-Männern das Braunhemd vom Leibe zu reißen. Ihre Handlungsweise sei Treuebruch und Verrat an der Bewegung. Die Verankerung der Idee des Führers müsse in jeder Organisation so fest sein, dass derartige Verfehlungen nicht mehr in den Reihen der SA vorkommen könnten. Und: solange eine Mehrheit des Volkes diesen jüdischen Parasiten ihr Geld in die Geschäfte bringe, werde eine Minderheit auch mit Gewalt nichts ausrichten können. Auch die Presse habe die Verpflichtung in den Kampf gegen die Juden einzugreifen.

Hier traten die Schwierigkeiten deutlich zutage, die die Nationalsozialisten nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch in den eigenen Reihen hatten.[5]

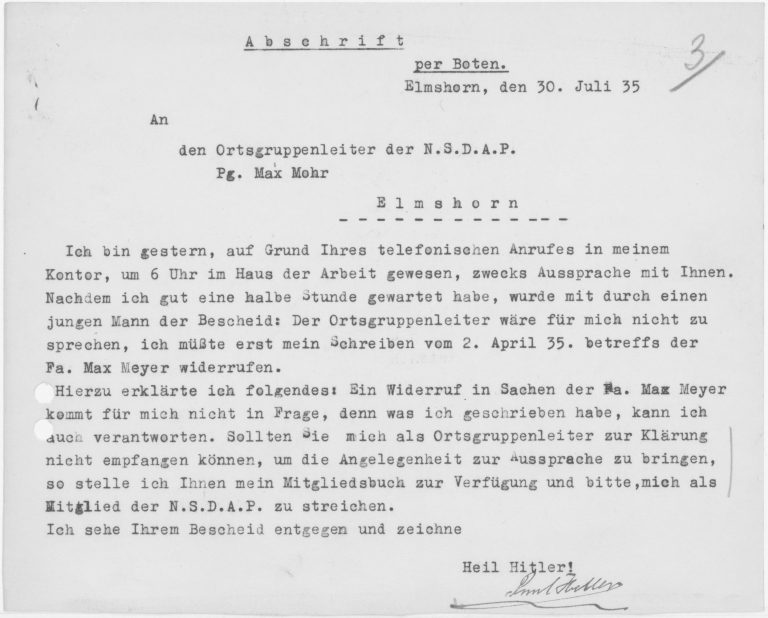

Zu diesem Zeitpunkt fand gerade ein Parteiausschlussverfahren gegen den SA-Oberscharführer und Mitinhaber der Margarine- und Speisefettefabrik Wetklo & Co., Paul Heller statt. Ein Verfahren das sich über zwei Jahre vom Kreisgericht in Pinneberg bis zum obersten Parteigericht der NSDAP (OPG) in München erstreckte. Das OPG war aus dem Untersuchungs- und Schlichtungsausschuss (USchlA) am 1. Januar 1934 entstanden, zuständig für Verfahren wegen parteischädigenden Verhaltens und Ehrenschutzverfahren gegen Parteimitglieder vom Reichshauptamtsleiter, stellvertretenden Gauleiter und entsprechenden Diensträngen an aufwärts sowie für Verfahren von besonderer Bedeutung und Beschwerdestelle gegen Entscheidungen der Gaugerichte.

Dieses sogenannte „Gaugerichtsverfahren“ durch mehrere Instanzen hatte zu entscheiden, ob eine NDSAP-Mitgliedschaft bei Nichtbeachtung der NS-ideologischen Ziele – hier die Auschaltung der jüdischen Mitbürger aus dem Wirtschaftsleben – abzuerkennen sei.

Heller, NSDAP-Mitglied seit 1931, erhielt am 30. März ein Schreiben des NSDAP-Ortsgruppenleiters Hans Letje: „Wie festgestellt worden ist, tätigt die Firma Wetklo & Co, deren Mitinhaber Sie sind, Ihre Einkäufe in Büro- und Packmaterial bei der Judenfirma Max Meyer in Elmshorn. Es ist mir unverständlich, daß sie als Parteigenosse derartiges dulden. Ich erwarte Ihre Stellungnahme bis zum 5. April.“[6]

Schwierigkeiten bereitete auch das gegenseitige Denunziantentum, als Letje auf einer Ortsgruppenversammlung im Oktober 1935 ausrief: „Das Gerüchtemachen sei nach wie vor in Elmshorn beliebt. So habe kürzlich jemand behauptet, die Stadtverwaltung Elmshorn habe bei dem Juden Max Meyer eine Schreibmaschine gekauft. Das sei ein so schwerer Vorwurf, der wenn er zu Recht bestände, zur Folge haben müsste, dass die verantwortlichen Männer sofort von ihren Posten abberufen würden, weil sie dann gegen die elementarsten Grundsätze der nationalsozialistischen Bewegung verstoßen hätten. An dem Gewäsch sei selbstverständlich kein wahres Wort. Die Gerüchtemacher aber werde man unnachsichtig zur Verantwortung ziehen.“ [7]

Im Verlauf des Parteiausschlussverfahrens gegen Paul Heller wurde nach einem Verweis durch das Kreisgericht Pinneberg der Ton schärfer. So urteilte nach einem Revisionsverfahren beim Gaugericht Kiel die oberste Instanz in München: Durch das vom Gaugericht angeforderte Gutachten des Reichswirtschaftsberaters sei erwiesen, dass in der Provinz Schleswig-Holstein nicht weniger als 10 arische Firmen der Papierbranche vorhanden seien. Der Angeschuldigte hätte also genügend Gelegenheit gehabt, mit arischen Firmen in Verbindung zu treten. Im übrigen sei ihm entgegenzuhalten, dass er nicht nur den angeblich so preiswerten Papierbedarf, sondern auch den grössten Teil der benötigten Büroutensilien von der „Judenfirma bezogen und den Juden Rosenberg als Vertreter“ beschäftigt habe. Der Angeschuldigte habe sich „eines schweren Satzungsverstosses schuldig gemacht. Anstatt das Judentum, wie es seine Pflicht als Parteigenosse gewesen wäre, nach Kräften zu bekämpfen, hat der Angeschuldigte mit Juden zusammengearbeitet und arischen Volksgenossen Verdienstmöglichkeiten entzogen.“Er habe zudem „in höchstem Maße parteischädigend gewirkt, weil seine Beziehungen zu den Juden in Elmshorn jedermann bekannt waren und Anstoss erregt“ hätten. Jedem müsse Zweifel am Nationalsozialismus kommen, wenn er sähe, dass ein älterer Parteigenosse, der sich nach außen zum Nationalsozialismus bekennt, „mit Juden Hand in Hand arbeitet.“ Ein solcher Parteigenosse schade dem Ansehen der Partei ausserordentlich, da aus dem Verhalten des einzelnen Parteimitgliedes auf die Partei selbst Rückschlüsse gezogen würden. Hinzu käme noch ein weiterer schwerer Verstosss gegen die Satzung. Der Angeschuldigte habe über die Zeit seiner Freimaurerlogenzugehörigkeit und über seine Stellung in dieser falsche Angaben gemacht.[8]

Damit hatten die Versuche des Paul Heller, sich in dem Verfahren als besonders vorbildlicher Parteigenosse darzustellen, der sich mit rationalen Begründungen für seine Geschäftsbeziehungen zu dem Papierhandel Meyer zu verteidigen versuchte, keinen Erfolg. Mit dem Urteil des obersten Parteigerichtes der NSDAP vom 17.9.1937 wurde der Parteiausschluss Hellers durch das Kieler Gaugericht bestätigt.

Drei Jahre später musste seine Margarine- und Kunstspreisefettefabrik schließen.

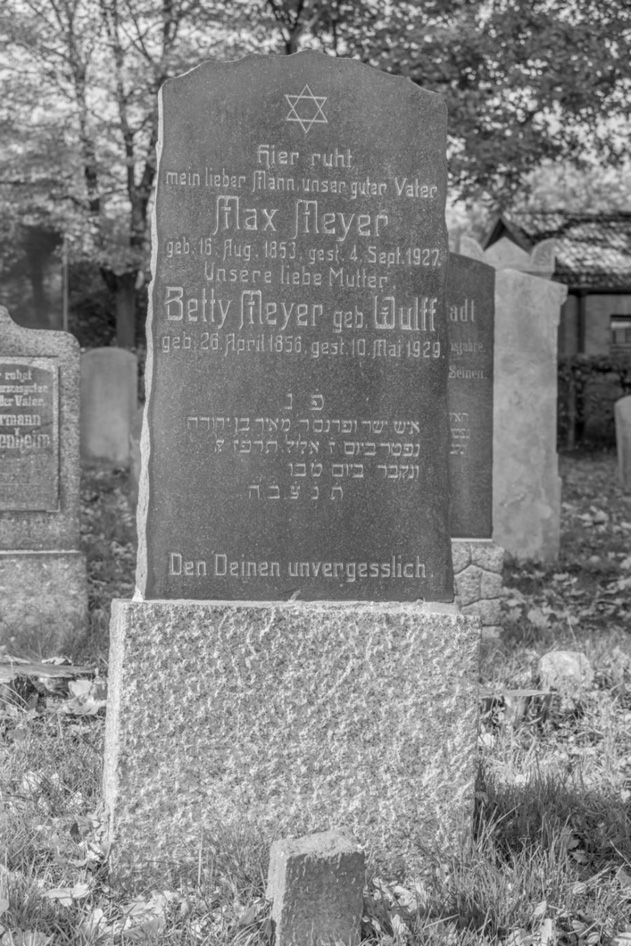

Harald Kirschninck schreibt: Max Meyer war ein sehr angesehener Mitbürger Elmshorns und ein hochgeschätztes Mitglied der Gemeinde. 1882 findet man ihn im Wahlmänner-Verzeichnis Elmshorns. Er war bis zu seinem Tode 30 Jahre lang ununterbrochen im Gemeindevorstand, 1901 – 1912 im Verbandsausschuß des „Verbandes der jüdischen Gemeinden Schleswig-Holsteins“, Mitglied der Friedhofskommisssion und 1913 im Ausschuß für Urnenbestattung. 1925 vertritt Max Meyer die Gemeinde im Verbandsausschuß des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetags. Max Meyer prägte auch das „Rote Kreuz“ in Elmshorn, dem er 34 Jahre angehört hatte. Er war Ehrenmitglied in seinem Gesangsverein „Concordia“, bei dem er 30 Jahre lang Mitglied war. Er wurde am 16. 8.1853 als Sohn des Händlers Louis (=Levy?) Meyer und Bertha, geb. Heynemann in Halberstadt geboren. Am 6. 6. 1882 heiratete er Betty Wulff aus Nestred/Dänemark, mit der er vier Kinder bekam: John Meyer (1883), Hermann Meyer (1884), Bertha (1894) und Emma Meyer (1899).

Max Meyer muß um 1880 nach Elmshorn gekommen sein. Er eröffnete im April 1880 in der Schulstrasse ein Gardinen- und Tuchgeschäft. In den EN stand am 24.4.1880:

Anzeige EN 24.4.1880

Im Jahr 1881 ändert er sein Sortiment und verlegt am 1.5.1882 sein Papier-, Schreib- und Zigarrenhandel in die Marktstr. 21.

Max Meyer war sehr religiös. Er wollte es auch seinen Kindern mitgeben und so suchte er 1913 für seine Tochter Bertha Meyer eine Stelle in einem rituellen Haushalt mit Familienanschluß. Am 4.9.1927 starb Max mit 74 Jahren an Magenkrebs. Es erschienen eine Reihe von Todesanzeigen in den „Elmshorner Nachrichten“, so von der Liedertafel „Concordia“, dem „Roten Kreuz“, der Jüdischen Gemeinde und von der Familie. Die Beerdigung fand am 6.9.1927 statt.

Die Firma wurde von dem ältesten Sohn John Meyer weitergeführt. Im Jahre 1938 wurde die Firma von den Nationalsozialisten dann „arisiert“. Die jüdischen Besitzer hatten ihre Geschäfte für einen niedrigen festgesetzten Preis an „arische“ Personen zu verkaufen. Der Verkaufspreis wurde auf ein Sperrkonto gelegt, von dem die Verkäufer jede Woche einen festgelegten Betrag für die Lebenskosten abheben durften. Bei einer Auswanderung oder bei späteren Deportationen wurde das Konto und der übrige Besitz vom Deutschen Reich eingezogen.

Wie groß das Ansehen von Max Meyer in der Elmshorner Bevölkerung war, zeigte sich z. B. auch bei der „Geschäftsübernahme“ durch den Papierhandel Bramstedt. Der neue Besitzer führte das Geschäft 1939 unter dem Namen des jüdischen Gründers weiter und hielt damit auch die Erinnerung an den Juden Max Meyer in der Bevölkerung wach. Es erschien in den EN folgende Anzeige am 2.1.1939:

„Geschäftsübernahme. Ich gebe hiermit bekannt, daß ich die Papier- und Bürobedarfs-Handlung Max Meyer, Elmshorn, Adolf-Hitlerstrasse 27, gekauft habe – und daß dieses Geschäft damit ein arisches Unternehmen geworden ist. Die Firma lautet zukünftig: Max Meyer Inhaber Johannes Bramstedt Elmshorn

Erfahrene Fachleute sowie ein großes und vielseitiges Warenlager bürgen dafür, daß alle Wünsche der Kundschaft gut und schnell erfüllt werden. Ich bitte um vertrauensvollen Zuspruch Johannes Bramstedt“ EN v., 2.1.1939 [9]

Harald Kirschninck schreibt im Jahre 2017: Anders als bisher bekannt, sind von den Juden, die in Elmshorn geboren sind, zeitweise oder auch ständig lebten, nicht 21, sondern mehr als doppelt so viel, nämlich 43 Personen deportiert worden. Hiervon verschleppten die Nationalsozialisten nach Fuhlsbüttel 1, Auschwitz 7, Bergen-Belsen 1, Trawniki 1, Lodz (Litzmannstadt) 2, Minsk 6, Riga 6, Warschauer Ghetto 1 und Theresienstadt 17 jüdische Menschen. Albert Hirsch nahm sich das Leben in Hamburg-Ohlsdorf. Von den verschleppten Mitbürgern haben nur vier Personen überlebt:

Gerald Adler, Max Hasenberg, Herta Helischkowski und Minni Petersen. Die anderen wurden in den verschiedenen Lagern ermordet oder kamen unter den entsetzlichen Bedingungen ums Leben.[10]

[1] Elmshorner Nachrichten v. 1.4.1933 in: Harald Kirschninck „Die Juden in Elmshorn während des Dritten Reiches“ aus: „Die Freiheit lebt!“ Fritz Bringmann, Herbert Diercks hrsg. VVN/BdA Schleswig-Holstein, 1983

[2] Protokolle des Magistrats. Dieser Beschluß wurde am 6. August 1935 wiederholt. Stadtarchiv Elmshorn. In: Harald Kirschninck „Juden in Elmshorn Teil 1“, Beiträge zur Elmshorner Geschichte Bd. 9 , 1996

[3] Aussage Rudolf Oppenheim. In: Harald Kirschninck „Die Juden in Elmshorn während des Dritten Reiches“ aus: „Die Freiheit lebt!“ Fritz Bringmann, Herbert Diercks hrsg. VVN/BdA Schleswig-Holstein, 1983

[4] Landesarchiv SH: LAS 410, 290. Bericht für Monat Februar zit. nach: Hausschildt, Dietrich: Juden in Kiel im Dritten Reich. Staatsexamensarbeit. Kiel 1980

[5] EN vom 19.7.1935, zit. nach Harald Kirschninck „Juden in Elmshorn Teil 1“, Beiträge zur Elmshorner Geschichte Bd. 9 , 1996

[6] Entnazifierungsakte Paul Heller, Abschrift Ortsgruppe Elmshorn an die Gaugeschäftsstelle Schleswig-Holstein, Landesarchiv SH, Abt. 460, Nr.109

[7] En vom 15.10.1935, zit. nach Harald Kirschninck „Juden in Elmshorn Teil 1“, Beiträge zur Elmshorner Geschichte Bd. 9 , 1996

[8] Urteil des obersten NSDAP-Parteigerichtes München vom 17.9.1937 Bundesarchiv R9361-I/1671, Sammlung BDC; personenbezogene Unterlagen der NSDAP

[9] EN v., 2.1.1939, zit. nach: Harald Kirschninck „Was können uns die Gräber erzählen – Biografien und Geschichten hinter den Grabsteinen des jüdischen Friedhofs in Elmshorn“ Book of Demand

[10] Harald Kirschninck: „Der Zug ohne Wiederkehr – Deportation jüdischer Mitbürger von Elmshorn“ Seite 9, Books on Demand, Norderstedt 2017

Weiterführende Literatur von Harald Kirschninck:

Beth ha Chajim: Ein Besuch auf dem jüdischen Friedhof Elmshorn, Books On Demand, 2019 ISBN 10: 3741857002

Was können uns die Gräber erzählen? Biografien und Geschichten hinter den Grabsteinen des jüdischen Friedhofs in Elmshorn BD 1 und Bd 2 2019, Books On Demand, ISBN:978-3-7494-2999-8

Juden in Elmshorn. Teil 1 – Diskriminierung Verfolgung Vernichtung, in: Stadt Elmshorn (Hg.): Beiträge zur Elmshorner Geschichte. Band 9. Elmshorn 1996.

Juden in Elmshorn. Teil 2 – Isolierung Assimilierung Emanzipation, in: Stadt Elmshorn (Hg.): Beiträge zur Elmshorner Geschichte. Band 12. Elmshorn 1999.

Der Zug ohne Wiederkehr : Die Deportationen jüdischer Mitbürger von Elmshorn, Verlag: Books On Demand, ISBN 10: 3746030587

Die Fahne ist mehr als der Tod: Die Geschichte der Hitler-Jugend in Elmshorn, Verlag: Books On Demand, 2023 ISBN 10: 3748108958